理数科の活動

MDS探究A テーマ発表会 2024年5月9日

理数科2年生が研究グループに分かれて、研究テーマを発表しました。博士号教員の先生2名を招き、様々なアドバイスをいただきました。今後、研究計画を作成し、調査・研究を進めていきます。

理数科進級予定者(1年生)向け「MDS探究」ガイダンス開催

新年度理数科に進級する31名を対象にした「MDS探究」ガイダンスを3回実施しました。昨年度まで行っていた課題研究の概要や先行研究の調べ方などのガイダンスに加えて、今年度は実験講座を2回実施しました。また、昨年度好評だった事前学習発表会は、「本」にテーマを絞り、その内容をプレゼンする形に改良しました。

☆ガイダンス① 2月21日(水)

講義 「MDS探究の概要について」 「先行研究の調べ方について」

実験講座Ⅰ 「物理・工学系」 講師:本校 博士号教員 瀬々将吏先生

4月から始まる課題研究についての進め方を知るだけでなく、校外発表についての説明がありました。特に、来年の8月に神戸で開催される「SSH生徒研究発表大会(全国大会)」の様子を動画で視聴し、目標を具体化しました。物理工学系実験講座「霧箱の実験」では、放射線の通り道を観察しました。同じ班の人と意見を交換して、試行錯誤しながら実験をする楽しさも体験できました。

☆ガイダンス② 3月21日(木)

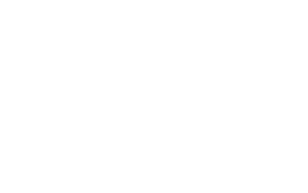

実験講座Ⅱ「化学・生物系」 講師:秋田高校 博士号教員 遠藤金吾 先生

生きた酵母を材料に「細胞死」を顕微鏡で観察しました。そこに至るまでの実験の過程で、試薬の濃度の調整や対照実験に必要な液体について班内での話し合いが行われました。遠藤先生の実験講座では、実験の楽しさだけでなく、課題研究に不可欠な実験手法を教えていただきました。講義では、生物基礎の学習内容と結びつくお話も伺うことで、生物の面白さを再認識するとともに、研究へのワクワク感が高まった時間となりました。

☆ガイダンス③ 3月26日(火)

読書レポートをもとにした「事前学習発表会」

「春休みに本を読もう」をテーマに、自分の興味のある分野や課題研究のヒントになりそうな本を各自選び、読書レポートにまとめました。発表会では、レポートの内容だけでなく、そこから自分が感じたことや是非みんなに伝えたいことなどを交えて、4分間自由にプレゼンしました。選ぶ本もさまざまでしたが、スライドや黒板を用いて説明したり、手書きの図をもちいて相対性理論を語ったりなど個性あふれる発表となりました。

この発表会を通して、お互いの興味のある分野ややりたい研究のイメージを知ることができました。4月からスタートする課題研究のグループ編制やテーマ設定につながる有意義な時間となりました。

サイエンスダイアログプログラム

(英語による科学の講義)

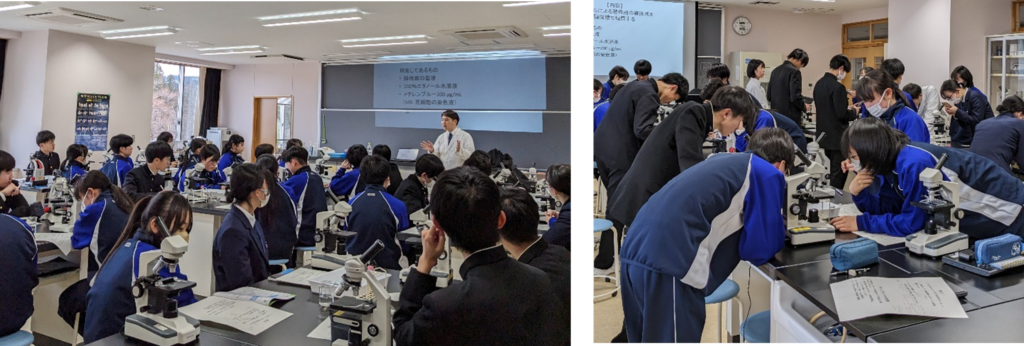

2023年11月21日、理数科2年生を対象に「英語による科学の講義」が行われました。講師を務めてくださったのは、福島大学で一般相対性理論を研究されているKrishnakanta博士(インド国籍)です。

講師 福島大学 共生システム理工学類 Dr. Krishnakanta BHATTACHARYA

演題 Remarkable Physicists

対象 理数科2年生37名

今回の講義の前半は、『Remarkable Physicists当てクイズ』でした。初めて肖像画を見た物理学者も多かったようですが、こうした科学者の功績があって、現在学んでいるような物理の基礎が築かれたことに気づき、物理の歴史の重みを感じた時間でした。後半は、専門の相対性理論と研究内容についての講義でした。1世紀前にアインシュタインが一般相対性理論を提唱したことで重力についての研究が大きく進歩しましたが、その理論には量子レベルでいくつかの矛盾があることが明らかになり、Krish博士はその矛盾を追究し、代替理論についても研究されているそうです。質疑応答では、英語を用いてたくさんの質問があり、Krish博士に丁寧に答えていただきました。また、生徒全員が「将来の夢」を英語で話す機会があり、積極的にコミュニケーションを取りながら楽しく活動できました。「講義内容は難しかったが楽しかった。英語力と物理の知識があればもっと楽しかったはず。」という感想が印象的でした。90分間英語で物理学を勉強することは生徒にとって初めての経験でした。難しいと感じた生徒もおりましたが、生徒たちは英語で学ぶことの重要性を実感し、「また英語での講義を受けたい」という感想が多く寄せられました。

=生徒の感想=

○ The speech was very interesting to me. I learned about many physicists. I like physics but I didn’t know famous physicists, so I want to know more about them. I was particularly interested in Stephen Hawking because I like theoretical physics about the universe and I learned he was an important person in it. I learned that there is a theory called Modified Gravity, too. I heard it for the first time. I was surprised that there is a way of thinking that gravity is an emergent phenomenon. I want to investigate it, too.

○ I realized that I didn’t enjoy studying. I thought Dr. Bhattacharya enjoys his life studying many things. In this school, I think many students just study to go to college, but originally studying is a fun activity. We need to learn everything with fun like him. I’m happy to realize that and I really enjoyed his class. I want to learn many things in my life.

○ I learned that there are four forces at work in the universe: strong force, weak force, electromagnetic force, and gravity. Also, I know that gravity and universal gravitation had not yet been elucidated, but the teacher who came today explained more. I was very interested in the research being carried out from multiple perspectives. I had wanted to study particle physics at university, but today’s lecture had some connections to quantum mechanics, which further heightened my curiosity.

本校での講義を快くお引き受けいただき、生徒の視野や可能性を広げることにお力添えいただいたKrish博士に心から感謝申し上げます。

10月19日「MDS探究発表会」開催

~これまでの研究成果を発表しました~

2023年10月25日(水)3・4校時、第一体育館にて、本校理数科2年生のMDS探究(課題研

究)発表会を開催しました。発表は質疑応答を含めて12分をとし、これまでの研究の成果をまとめた写真やグラフ、図などをスクリーンに投影しながらプレゼンしました。参観していた1年生からは、次のような感想が寄せられました。

【参観者の感想】

・理数科の活動を具体的に知ることができた。どの研究もよく考えられており,テーマも聴衆の興味をひくものだった。結果が出たらそこで終了ではなく、これからの展望を最後に示していた点が良かった。

・各班の発表を見て、わかりやすく伝わるように重要なところを枠で囲んだり、図や表を用いて説明していたりしていた。また、質問された際、それに備えて応答していたところは発表において参考になった。今後自分たちがMDSで発表する際、聴く側に理解してもらえるように、根拠がわかる説明、図や写真の有効活用、聞き取りやすい声での発表を心がけたい。

・私は理数科に入りたいと考えています。そのため今回の発表会は未来予想図を組み立てるための参考になりました。最初は理解が追いつかず不安を感じましたが、聴いているうちに先輩方を尊敬すると同時に、自分たちはもっとすごい研究をするんだとワクワク感を抱くようになりました。この経験を勉強のやる気に結びつけていきたいです。

中間発表会に引き続き、今回も博士号教員の大沼克彦先生(生物)、須田宏先生(工業)、瀬々将吏先生(物理)からそれぞれ指導助言をいただきました。中間発表でいただいた指導助言の部分を改善してきた班が多いと褒めていただいた一方で、試行回数を増やす、データを客観的に分析・考察するなど、実験や検証方法の改善、結果の適切な示し方について具体的にご指導いただきました。また、例年に比べて質問が少なかったことについて、発表会における質疑応答の重要性もお話しいただきました。

11月13・14日「理数科合同研修会」参加

MDS探究発表会から約2週間後の秋田県理数科合同研修会では、新しい研究成果を追加し、より伝わりやすさを追求したプレゼンを行うことができました。

理数科合同研修会は、県内理数科設置校(大館鳳鳴、能代、秋田、由利、湯沢、横手)の理数科2年生(およそ180名)が一堂に会して課題研究を発表し交流する行事です。意見交換や議論を通して、お互いの探究心を刺激しあったり、自分たちの研究を見直したりするいい機会となりました。2日目は、各校をオンラインで結び、代表班の発表と講演の視聴となりました。本校代表の物理2班(共振現象の研究)も大変わかりやすい発表・質疑応答をしてくれました。また、他校の発表に対してもたくさんの質問をするなど活発な雰囲気となりました。

「理数科合同研修会に参加して」 生物2班 班長

今回の理数科研修会が私達にとって初めての他校の理数科との交流になった訳ですが、

自分たちの発表テーマとはまた違った興味深い発表をいくつも聞くことができ、非常に良い

経験だったと思います。

1日目の分科会発表では、テーマごとに5つのセクションに分かれて発表を行いました。

本音を言えば、すべての班の発表を聞きたかったところでしたが、私は生物・化学に関する

テーマの発表を聞きました。特に自分が興味を持った研究は宇宙線遮蔽材に関する研究です。

個人的に感心した点は、自分たちで遮蔽材として使用できる材料を考察しただけでなく、そ

の有用性をモデル実験を通して証明した点です。先端技術である宇宙技術に十分に活用でき

る可能性を短期間で見出したことが本当に素晴らしかったです。

2日目の東大の教授による講演は数多くの新しい発見や最新の先端技術に関する情報があ

り、あっという間の1時間だったように感じました。また、各校の代表班による発表は、ど

の班も多角的な観点から研究を行っており、私の考えつかなかったような研究手法を用いて

いて参考になる研究ばかりでした。質疑応答も活発に行われ、各校、様々な角度から発表に

対して質問をしていて、新たな視点から研究を考察することができ有意義な時間を過ごすこ

とが出来ました。自分自身、沢山の質問をすることが出来て良かったなと感じています。私

達の代表班である物理2班は丁寧な発表に加え、他校から寄せられた質問にも堂々と返答し

ていて、同じクラスとして誇らしいです!

今回の研修会を通して得ることが出来た経験やいただいたアドバイスを元にこれからの研

究活動に励んでいきたいです。

【各班の研究テーマと要旨】

フィボナッチ数列を自然数で割ったときの余りの周期性について (数学班)

指導者 木元大輔

発表者 明平涼聖 阿部絢太 佐藤幸悠 橋村春輝

要 旨 数列の勉強をしていると、教科書に掲載されているコラムの話題としてフィボナッチ数列というものが紹介されていた。フィボナッチ数列とは、イタリアの数学者フィボナッチが提唱した数列のことで、1から始まり、前の2つの項を足した数の数列である。フィボナッチ数列には、黄金比や、木の枝の本数など、自然界や人間界の様々な面に関係している。そこで私達はフィボナッチ数列を自然数で割ったときの余りに着目し、そこには周期性があるのではないかと考え研究を始めた。先行研究の調査からフィボナッチ数列を自然数で割ったときのあまりには必ず周期が存在することを知った。このことと、実験から、私達はフィボナッチ数列を自然数で割ったときの余りの周期の長さの変化には法則性があるのではないかと仮説を立てた。法則性を調べるため、pythonやGoogle spread seat などでプログラムを作成した。グラフや表を分析してみると余りと周期の比率が1:2である部分を発見し、その部分の座標を求めると、割る数が素数であることが分かった。これにより割る数が素数であるときに周期が大きくなっていると予想した。

摩擦で電気を作る (物理1班)

指導者 瀬々将吏

発表者 島田果凜 壽松木拓真 髙橋馳広 高橋暖 高橋真啓 山下弘介

要 旨 摩擦帯電型ナノ発電機(TENG)とは摩擦帯電効果と静電誘導の組み合わせによって外界の力学的エネルギーを電気エネルギーに変換する装置である。 昨年度の先輩方の研究では、発電シートの表面積と発電量の関係について調べるために、自力でシートに表面加工を施していたが、関係性は明らかにできなかった。そこで、発電シートの発電量と、使用する物質の量的関係について明らかにすべく、まずは表面加工を行わずに実験を行うことにした。結果として、発電シートの面積と計測できる電圧には、比例関係があることがわかった。また、試料の体積と計測できる電圧には、負の相関があることがわかった。

共振現象による破壊の様子 (物理2班)

指導者 瀬々将吏

発表者 大沼柚果 大野凌輔 奥美来 柿崎天空 田丸舞

要 旨 共振によってワイングラスを破壊する実験は、多くの先行研究がある。先行研究から、クラックという目に見えないほど小さな傷がきっかけとなっていることが分かったため、私たちはクラックよりも大きい人為的に付けた傷に対してどのような割れ方をするのか実験した。この実験を行った結果、ガラスは傷を起点に割れるわけではないということがわかった。また割れた後のグラスの様子を観察したところ、スピーカーの反対側が大きく割れたグラスが多く見られた。

マグヌス効果を利用したローターセイルの効率化 (物理3班)

指導者 小西弘麿

発表者 菅原桜太 泉谷武尊 髙橋海惺 南部琥太郎 長坂拓真 深澤小夏

要 旨 ローターセイルというマグヌス効果を利用した円柱型の帆について最もエコで効率よく推進力が得られる帆の条件を追求するために実験を行った。帆の直径、長さが大きいほど、大きな力が得られ、帆の表面の形状は得られる力に大きく影響しなかった。しかし、理論値に比べて得られた力の大きさは極端に小さく、その原因ははっきりせず、さらなる検証、実験が必要である。

プラスチックの劣化とその保護 (化学班)

指導者 細谷進 小野寺庸

発表者 石田雄蒼 木村光樹 佐藤花香 戸嶋大輔 細井美伶

要 旨 自宅で使用していたプラスチック製の洗濯ばさみが曲がって壊れてしまった。そこで、「①プラスチックが劣化する条件は何か ②身近にある素材でプラスチックを保護することはできないか」を研究することにした。無加工のプラスチック片と保護をするための加工したプラスチック片を用いて折り曲げ試験、三点曲げ試験を行った。実験を通じて、プラスチックの劣化には、温度や紫外線が影響していることがわかった。また、日焼け止め、黒ビニールが劣化を防ぐこと、ラップにはUVAを防ぐ効果があるが、条件によっては劣化を促進させることが予想された。

じゃがいもの芽の毒性 (生物1班)

指導者 高橋里実

発表者 伊藤有大 藤田悠希 藤本颯来 和田楓子 佐々木陽色

要 旨 ジャガイモによる食中毒は、ジャガイモの芽や緑色になった部分に含まれる「ソラニン」という天然毒素が原因とされている。私たちは「ソラニン」の毒性が、他の生物にも作用するのかをカビを用いて実験した。実験では、カビの培養6日後にカビの面積を測定し、カビ移植直後から何倍に増えたかを比較した。その結果、仮説「ソラニンはカビの増殖を抑制する」が立証された。

廃棄食品のバイオエタノールへの活用 (生物2班)

指導者 岡本由佳子

発表者 小川立 高橋英佑 保坂陽斗 大嶋亜実 梅津茉歩 土田妃乃

要 旨 私達はフードロスとエネルギー問題に着目し、廃棄食品からバイオエタノールを生成できないかと考えた。秋田県で米ぬかが多く捨てられている事を知り、米ぬかをエタノールに利用することを考え、バイオエタノールを効率よく得る条件を見つけることを目標とした。蒸留の方法を改善し、エタノール生成に必要な糖化、発酵の過程について条件を変えて実験を行った結果、糖化と発酵を同時に行うと反応の効率を下げずに時間が短縮されること、一度に蒸留する量が多いとエタノールを得る効率が下がること、高温で糖化や発酵を行うとエタノール生成の効率が上がることがわかった。また、糖化、発酵に用いる酵素、酵母の活動に最適な温度付近で実際に反応が活発になるのか調べる実験も行った。

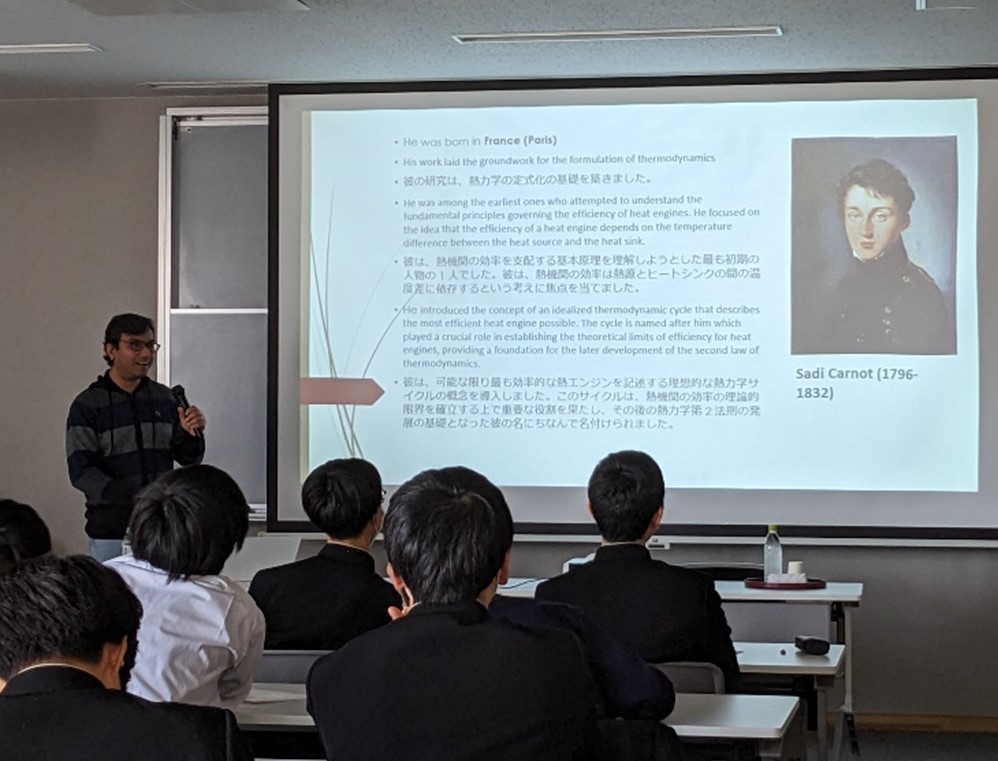

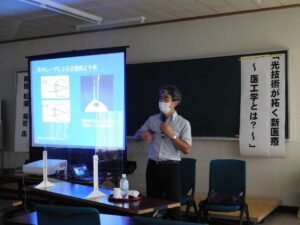

「理数科大学模擬講義」

~東北大学工学部 松浦祐司 教授をお招きして~

令和5年8月18日(金)夏期補習最終日の午後、理数科2年生を対象に「理数科大学模擬講義」

が行われました。医療現場で活用されている最先端の光技術や医学と工学の密接なつながり

などについて学び、研究の意義や重要性に加え、進路選択について深く考える貴重な機会と

なりました。

講師 東北大学 電気情報物理工学科 教授 松浦 祐司 先生

演題 光技術が拓く新医療 - 医工学とは? -

対象 理数科2年 37名

松浦先生の講義では、光のもつ特徴やその利用の方法などの光技術の基礎となる原理やしくみを教えていただいた後、現在の医療現場で欠かすことのできない内視鏡やレーザー治療への応用について詳しく教えていただきました。加えて、患者の酸素濃度を測定するパルスオキシメーターも光技術を応用したものであると知った生徒たちは、医工学研究が現代の医療現場を支えていることを実感したようです。特に、医学と工学の融合である医工学研究の発展は、「目で見えないものを見せ、手でできないことをする機器をつくり社会に貢献する」ことであると知り、現代の医療を支えている技術に多くの生徒が感動しました。

また、講義のあとの質疑応答では、医工学と情報工学のつながりや研究分野によって実験のアプローチのしかたが異なること、研究においては自分の専門分野以外の多様な知識が必要となることなど、大学での研究について様々なことを教えていただきました。大学での研究を身近に感じ、将来大学で研究している自分の姿を想像した時間となりました。

~生徒の感想より~

- 光の種類や利用のしかたが様々で、治療する部位や目的によって異なることを初めて知った。私も皮膚科でレーザー治療を受けたことがあるがあまり痛くなかったので、たくさんの工夫が施された技術であることを今日の講義で知ることができた。患者のために痛みを少なくする研究に感謝したい。

- 私は医工学に関心があり、大学や研究分野について考えさせられた。「情報工学×医療工学」の技術で私も世の中に貢献できるようなものを作りたいと思う。

- 光の見えない部分が私たちの生活を支えてくれていることを知った。医工学という人を支える新しい分野に触れて工学の面白さを再認識し、新しい選択肢ができた。自分が知りたいと思った部分をもっと調べてみたい。

- 「論文になるということはその分野で世界一になること」という言葉が印象に残った。どんな小さなことでも世界一になり、小さな世界一が更新されていくことで世界に大きな変化を生み出す発見につながるのだと思うと、どんな研究でも重要なんだと感じた。これは研究に限ったことではないと思う。世界一を更新していく気持ちを持ち続けたい。

この講義を通して、「技術で多くの人を救うことができる工学」について考える機会をいただきました。松浦先生、どうもありがとうございました。

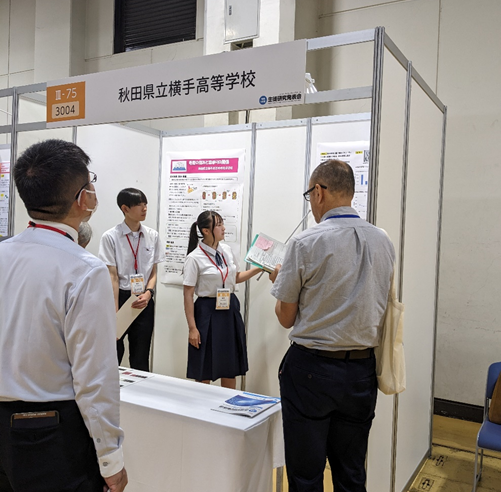

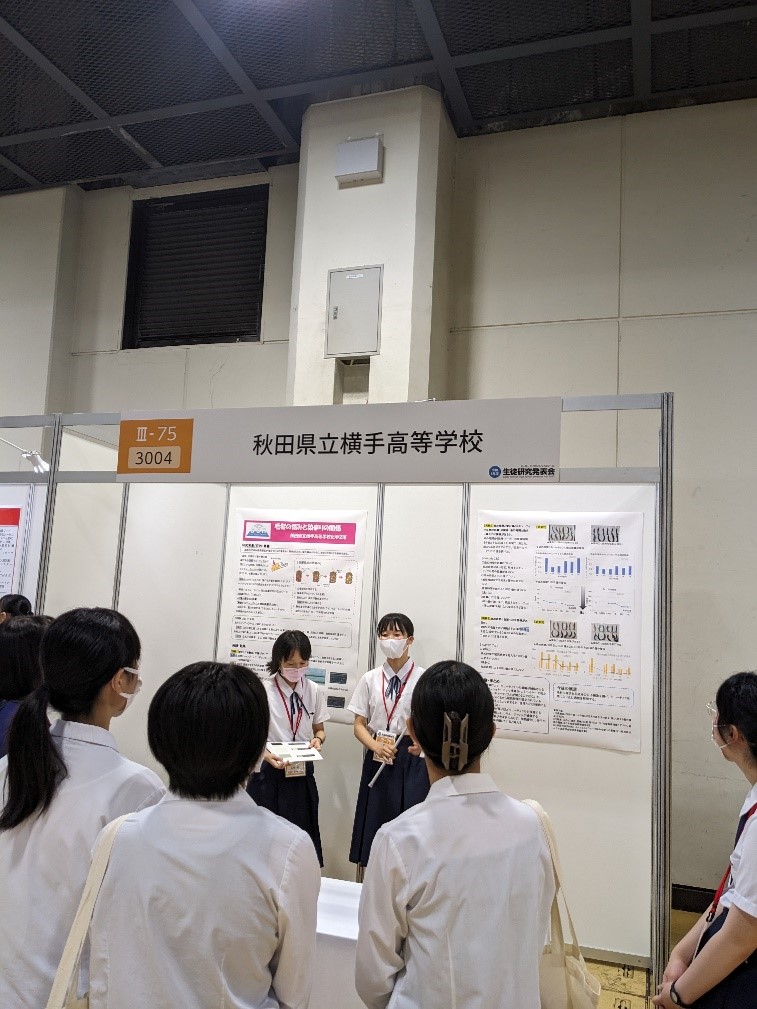

SSH生徒研究発表会

令和5年8月9日~10日の2日間、理数科3年生の研究班が、文部科学省および国立研究開発法人科学技術振興機構が主催するSSH生徒研究発表会に参加し、ポスター発表を行いました。会場の神戸国際展示場には全国から各校の代表が集結し、大変レベルの高い科学研究交流の場となりました。本校代表班は化学分野での発表でしたが、堂々と研究内容をプレゼンし、興味を示してくださった多数の聴衆と議論を交わしました。また、他校の研究発表ブースを訪れ、その成果や着眼点、考察に刺激を受けました。参加生徒にとって素晴らしい経験をした2日間となりました。

国際英語プレゼンテーション大会(START2023)

令和5年7月22日、理数科3年生の数学研究班が山形県校東桜学館中学校・高等学校の主催する国際英語プレゼンテーション大会(START2023)に参加し、英語で研究発表を行いました。代表班は、この日に向けて英語のスライド作成や口頭発表などを準備してきました。海外からの4校を含めて計35班が5つの会場に分かれてプレゼンテーション、質疑応答を行いました。開会行事から閉会行事まで全て英語で行われ高校生にとってはたいへん難しいものですが、堂々とやり遂げることができました。他校の発表・質疑応答ともに素晴らしく、本校生は大いに刺激を受けた一日でした。数学班は分科会会場の中で1位の賞を受賞しました。

地球惑星科学連合大会(JpGU) 2023

令和5年5月21日、理数科の物理研究班が幕張メッセで行われた地球惑星科学連合大会(JpGU)の高校生セッションに参加し、研究の成果を発表してきました。一次審査を通過した74件の発表が現地とオンラインで行われ、たくさんの人たちに発表を聞いてもらいました。かつて秋田大学に勤務していたという縁で、関西地方に勤務されている大学の先生も足を運んでくださり、現時点での研究に不足している点や着目点のユニークさなどたくさんのアドバイスをいただきました。たくさんの質問への対応に苦労しましたが、新しい視点からの指摘は大きな刺激になりました。熊本の高校では、昨年度の本校の研究を先行研究として参考にしており、思わぬ形で交流することができました。物理班の発表は奨励賞を受賞することができました。

2022年度

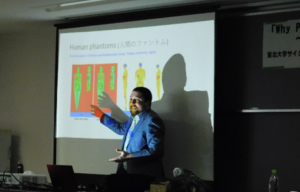

サイエンスダイアログプログラム

(英語による科学の講義)

12月7日、理数科2年生全員と1年生および普通科理型の希望者を対象に「英語による科学の講義」が行われました。講師を務めてくださったのは、東北大学 サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターで放射線科学を研究されているBENI博士(イラン国籍)です。BENI博士の専門は、「小児のための陽子線ホウ素核融合治療の実証」です。

講師 東北大学 サイクロトロン・ラジオアイソトープセ

ンター

Dr. Mehrdad SHAHMOHAMMADI BENI

演題 Why physics ? ~ Seeing the invisible ~

対象 理数科2年生および1・2年生の希望者 35名

今回の講義

では、はじめに「世界は物理で成り立っていること」、「放射線は身近なものであること」をスライドとともにわかりやすく説明していただきました。実際に放射線発生源に測定器を向けると装置から警告音が発生し、見ることのできなくても放射線が発せられていることを実感しました。後半は、BENI博士の専門である「放射線と人体との相互作用」について、MRIのしくみやがん放射線治療を中心に詳しく教えてくださいました。また、小児ファントム作成のための3Dプリンタの利用についてもお話しくださり、実際につくった立体模型もご紹介してくださいました。体や臓器が未発達の小児の治療におけるファントムの重要性と最先端の放射線治療について学ぶ機会となりました。

では、はじめに「世界は物理で成り立っていること」、「放射線は身近なものであること」をスライドとともにわかりやすく説明していただきました。実際に放射線発生源に測定器を向けると装置から警告音が発生し、見ることのできなくても放射線が発せられていることを実感しました。後半は、BENI博士の専門である「放射線と人体との相互作用」について、MRIのしくみやがん放射線治療を中心に詳しく教えてくださいました。また、小児ファントム作成のための3Dプリンタの利用についてもお話しくださり、実際につくった立体模型もご紹介してくださいました。体や臓器が未発達の小児の治療におけるファントムの重要性と最先端の放射線治療について学ぶ機会となりました。

90分間英語で物理学を勉強することは生徒にとって初めての経験でした。難しいと感じた生徒もおりましたが、生徒たちは英語で学ぶことの重要性を実感し、「また英語での講義を受けたい」という感想が多く寄せられました。また、安全性や利用のしかたなどで問題視されることもある放射線ですが、安全性や有用性については深く理解していなかったことに気づき、放射線の活用に興味が高まったという生徒が多くいました。

本校での講義を快くお引き受けいただき、生徒の視野や可能性を広げることにお力添えいただいたBENI博士に心から感謝申し上げます。

10月19日「MDS探究発表会」開催

11月14・15日「理数科合同研修会」参加

~これまでの研究成果を発表しました~

10月19日(水)6・7校時、第一体育館にて、本校理数科2年生のMDS探究(課題研究)発表会を開催しました。発表は12分、質疑応答を4分をとし、中間発表後の研究の成果を加えてまとめた内容を、写真やグラフ、図などをスクリーンに投影しながらプレゼンしました。参観していた1・2年生からは、各発表に対して質問があり、活発な質疑応答となりました。また、博士号教員の大沼克彦先生(生物)、須田宏先生(工業)、瀬々将吏先生(物理)からそれぞれ指導助言をいただきました。実験や検証方法の改善、結果の適切な示し方、プレゼンの重要性について具体的にご指導いただきました。

「MDS探究発表会を終えて」 物理2班 班長(ラドンの研究)

今回の最終発表会では、校内で発表するのは最後になりますが、中間発表会よりも全体的にうまくまとまっていて、わかりやすいスライドや説明が多く良かったです。各班、実験回数が増え、中間発表よりも、考察に確実性があり、聞いていても内容がわかりやすかったです。最も難しかったのは専門的な内容をどのように噛み砕いて、わかりやすく話すかということ、データが数値化しづらい実験結果をどのように客観的なデータに数値化するのかという2点だったように感じました。そして、考察は時間が少なく、書ききれないことも多かったのですが、発表者を聞いてくださる生徒さんから、質問してくださったため、頑張った発表が一部でもわかってもらったような気がして嬉しかったです。次回は秋田県の同じように研究している高校生の方々とのセッション(合同研修会での発表)なので、より一層実験を増やし、確実性がある研究にしていきたいと思いました。今回指摘された点を直していきたいと思います。

MDS探究発表会から約3週間後の秋田県理数科合同研修会では、新しい研究成果を追加し、より伝わりやすさを追求したプレゼンを行うことができました。

理数科合同研修会は、県内理数科設置校(大館鳳鳴、能代、秋田、由利、湯沢、横手)の理数科2年生(およそ180名)が一堂に会して課題研究を発表し交流する行事です。意見交換や議論を通して、お互いの探究心を刺激しあったり、自分たちの研究を見直したりするいい機会となりました。

他校の研究の着眼点や研究手法などは大変興味深く、様々なところに探究の種が存在すること、それをどう育てていくのかが探究の面白さであると改めて実感しました。

【各班の研究テーマと要旨】 発表順

〇 化学1班 「青色天然色素の存在条件」

天然色素に関して調べていく中で、紫陽花の青色素はpHによって簡単にその色が変わってしまうことに気がついた。そこで、紫陽花以外の色素では変化があるのかどうかということが気になり、他の青色色素について調べた。すると、クチナシ色素は食用で安価だが、様々な条件下でも変色しにくいということが分かり、pH、温度などの条件を変えてどのような条件であれば色が変化するかについて実験することにした。さらに、実験を通して、青色の色素の実用的な使い方や、新たな活用方法などを明らかにするということを目標にしている。 現段階では各pHにおける色素の変化、高温、低温での色素の変化を調べている。結果、200℃程度の高温では色素は変化しないこと、pH2以下では色素溶液に変化があることが分かった。今後の実験では、どの程度の高温であれば色素に変化が起こるのか、pH2以下の時に溶液の中で何が起こっているのかを調べていく。

〇 物理1班 「摩擦から電気をつくる」

SDGsの取組が重視される今日では、電力供給について問題になることが多々ある。そこで、超軽量かつ安価な装置で身の周りのあらゆる動きから電力を取り出せる、「摩擦帯電ナノ発電(TENG)」が注目されている。 私達は、安価な発電シートを作り、発電シートの素材の帯電列の差が大きい「銅✕シリコーンゴムシート」が最も回収できる電力が大きいことがわかった。また、シリコーンテープの粘着力によっても回収できる電力が大きくなったと考える(剥離帯電)。シートの粘着力との関係は現在研究中である。

〇 生物班 「カビ対策、手間いらずの時代へ。」

私達は、新品のシンクや浴室にはカビが生えにくいことなどから、水回りの使用や清掃を重ねるたびについた傷によりカビが繁殖しやすくなっているのではないかと考えた。ステンレス、タイル、ゴムパッキンに傷をつけたエリアと傷をつけないエリアを作り、それぞれにカビを植えて繁殖の様子を観察した。その結果、傷の有無による繁殖の差が認められなかったため、今後は傷の大きさや深さについての検証および他の繁殖要因を模索していく。また、今日、便利な防カビグッズや除菌剤が開発され、それらが簡単に手に入るようになっているが、依然としてわざわざカビ対策を行うことには一定の面倒さが残る。そこで我々は、日常的に水回りで行っている行動そのものがカビ対策になりえないか、と考えた。カビを植えた寒天培地に、水回りで使われる食器用洗剤やシャンプー類の合計10種類を希釈して噴射し、それぞれの防カビ効果を観察した。その結果、界面活性剤を含む希釈液を噴射した培地と水のみを噴射した培地との比較により、界面活性剤を含む食器用洗剤は常に防カビ効果が認められることが分かった。他の成分については、結果を踏まえて今後検証を重ねていく。

〇 化学2班 「白髪染めって髪傷んじゃうよね」

秋田県では高齢化が進んでおり、多くの人が白髪を染めていると考えられる。しかし白髪染めには髪に有害な成分が含まれていることがあると知った。そこで私たちは、髪にダメージを与えにくい白髪染めを作りたいと考えた。そこで、キューティクルの広がりが大きいほど髪がダメージを受けていると仮定し、市販の白髪染めを用いて実験を行い、髪のキューティクルの広がりを観察した。その後、髪にダメージを与えにくい物質の特定を進めたところ、有効成分やキューティクルを開くのはアルカリ剤であることがわかった。また、髪の色落ちも調べた。その結果、白髪染めの酸化と色落ちに関係があるとわかった。今後は特定した有効成分をもとにして髪に優しい白髪染めを作りたい。

〇 物理2班 「ラドンで地質を探る〜断層との関係性〜」

ラドンという放射性物質の1つは地下の情報を含んでいる。今回私達は、先行研究で断層の近くで水のラドン濃度が上がったことから、石に含まれる放射性物質と断層に関係があると仮説を立て、断層付近の地点とその地点より上流の地点と下流の地点の3地点の石に含まれるトリウム系列、ウラン系列の放射性物質の比を比較した。その結果、3つとも同じような比になっており、石に含まれるラドンの系列の比が同じだと推測できた。しかし、断層付近の地点では崩壊のカウント数が他より少なく、ピークが見つかりにくかった。また、他の地域で採取した石のデータと比較したところ、ピークの位置は同じと考えられるが、カウント数の比が異なっており、新たな疑問点が浮上した。

〇 数学班 「アステロイド曲線を発展させる」 (理数科合同研修会全体発表代表班)

アステロイド曲線とは、ある式で表される星形の図形である。この式の指数を有理数 p と置き換えて 「(以下、主題式と呼ぶ)」とし、指数をいろいろな値に変化させると曲線が数パターンの形に変化することがわかり、その性質や規則性について研究を行った。今後は3次元での考察や、フェルマーの定理の図形的考察に繋げられればと考えている。

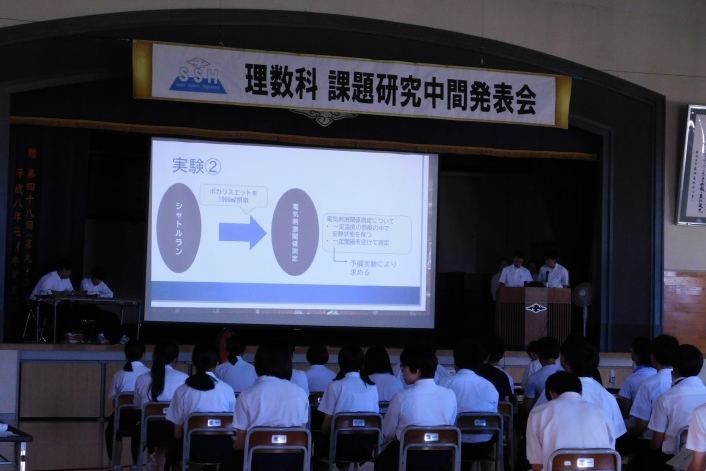

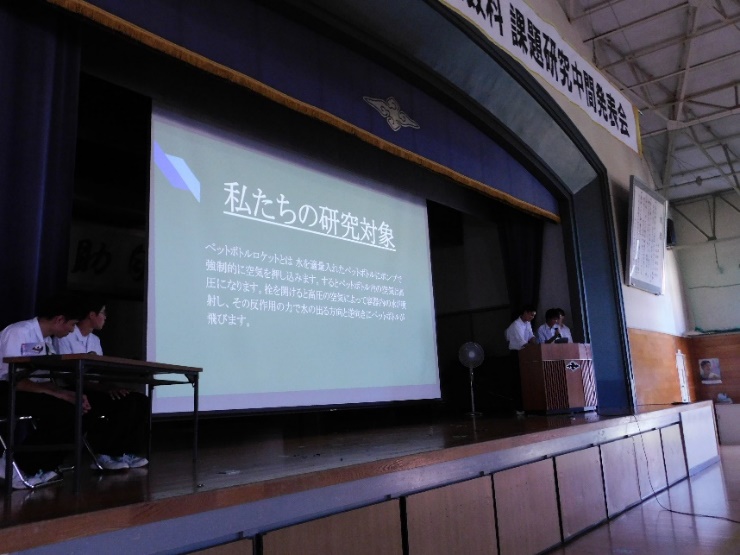

8月31日「MDS探究中間発表会」開催

~研究成果の中間報告と今後について~

8月31日(水)5・6校時、新校舎の大講堂にて、本校理数科2年生のMDS探究(課題研究)中間発表会を開催しました。発表は6分、質疑応答を4分をとし、5ヶ月間の研究の成果および今後の実験の方向性について、写真やグラフ、図などをスクリーンに投影しながらプレゼンしました。

当日は博士号教員の大沼克彦先生(生物)、須田宏先生(工業)、瀬々将吏先生(物理)をお招きし、実験や検証方法の改善、今後の取り組みの方向性、適切な発表のしかたなど具体的な指導助言をいただきました。また、課題研究の先輩である本校理数科3年生も参加し、昨年度の課題研究の経験を踏まえての質問やアドバイスをしてくれたことで、活発な質疑応答になりました。いただいたアドバイスをこれからの研究に役立てられるように頑張っていきたいと思います。

発表会終了後は、各教室にて、理数科3年生との交流が行われました。3年生は、各班の発表を聞きながら気づいてことをメモに残し、2年生に直接具体的なアドバイスをしてくれました。課題研究への思いや熱意は、先輩から後輩へと受け継がれていきます。

「中間発表会を終えて」 化学2班班長(白髪染めの研究)

テーマ発表会からの約4ヶ月間、わたしたちが行ってきた実験の成果を十分に発表でき、達成感を感じられる中間発表会となりました。以前の場とは比べ物にならないほど規模が大きかったのですが、理数科の先輩や博士号の先生方、他の班の発表から多くのことを学べて良かったです。中でも博士号の先生がおっしゃっていた「仮説の目的を明らかにする」というアドバイスは、わたしたちが研究で苦労していた部分を手助けするように感じられ、とても参考になりました。また、発表後には理数科の先輩が様々な質問を投げかけてくださいました。今回の発表で私の班では、スライドの情報不足や、想定される質問の対策などがあまりできていなかったと感じたので、次回の発表での課題にしたいと思います。

そして、次回の発表はいよいよ本番です。修学旅行や定期考査があって何かと忙しくなる秋になりますが、各々の班で工夫しながら研究に取り組み、10月に向けて頑張りましょう。

=各班の研究テーマ(発表順)=

1 化学1班 『青色天然色素の存在条件』

天然色素に関して調べていく中で自然中での天然青色色素の存在が難しいことが分かった。何故、難しいのか、どのような条件で青色色素は存在できなくなるのか。それを実験を通して、青色の色素の実用的な使い方や、使用時の注意点などを明らかにするということを目標にしている。

2 物理1班 『摩擦から電気をつくる』

私たちはロケットの飛行距離を伸ばすため、具体的な数値をもとに適切な角度を求めたいと考えた。そこで、「ロケットの速度が最大になった時、速度の向きが水平から45度上方になるとロケットの飛行距離は最大となる」という仮説をたて、その上で、まずはロケットの飛行時の様子をできるだけ詳しく調べるため、フォースゲージやポケットラボを用いるなどして様々な測定を行っている。

3 生物班 『培培菌 〜水回りにおける効果的な対処法〜』

カビは私達の手抜きを見逃さず、日々その勢力を広げている。しかしながら、そんなカビについての生態を明らかにした論文の多くは、寒天培地のように人工的にカビの生育に適した環境を作った培地での研究が大半であることに私達は着目した。

より実生活でカビが生育する環境に近い培地を用いて、改めてカビの生態を明らかにし、その生態に適した、より効果的なカビの対処法を提案すべく邁進している。

4 化学2班 『白髪染めって髪傷んじゃうよね』

今日、秋田では高齢化が進んでおり、多くの人が白髪を染めていると考えられる。しかし白髪染めには体に有害な成分やアレルギーの原因となる成分が含まれていることがあると知った。そこで私たちは、髪に優しい成分を用いた白髪染めを作りたいと考えた。そこで、まずは市販の白髪染めを用いて実験を行い、髪に与えるダメージについて考察を進めた。

5 物理2班 『ラドンで地質を探る』

私達はラドンがα崩壊する特性を利用して、先行研究の川の水に含まれるラドン濃度が高い地点は断層が近いところにあると思われるという考察から、川の石のラドン濃度を測定し、断層との関係性があるのかを調べている。探Qの活動でラドン検出器を使わせていただき、詳しい分析を手伝ってもらっている。8月の豪雨で川に入れず、サンプルとなる石の収集が十分にできなかったため、まずはガンマカウンターを使ってα線を計測してみた。

6 数学班 『アステロイド曲線を発展させる』

アステロイド曲線とは、で表される星形の図形である。この式の指数を有理数 p と置き換えて「(以下、主題式と呼ぶ)」とし、指数をいろいろな値に変化させると曲線が数パターンの形に変化することがわかり、その性質や規則性に興味を持ち、研究を行っている段階にある。今後はPythonを用いた様々な場合分けや、フェルマーの定理の図形的考察に繋げられればと考えている。

校内での最終発表会(MDS探究発表会)は、10月19日です。また、秋田県内の理数科合同研修会は、11月14日・15日(秋田県総合教育センター、各校オンライン)に行われます。

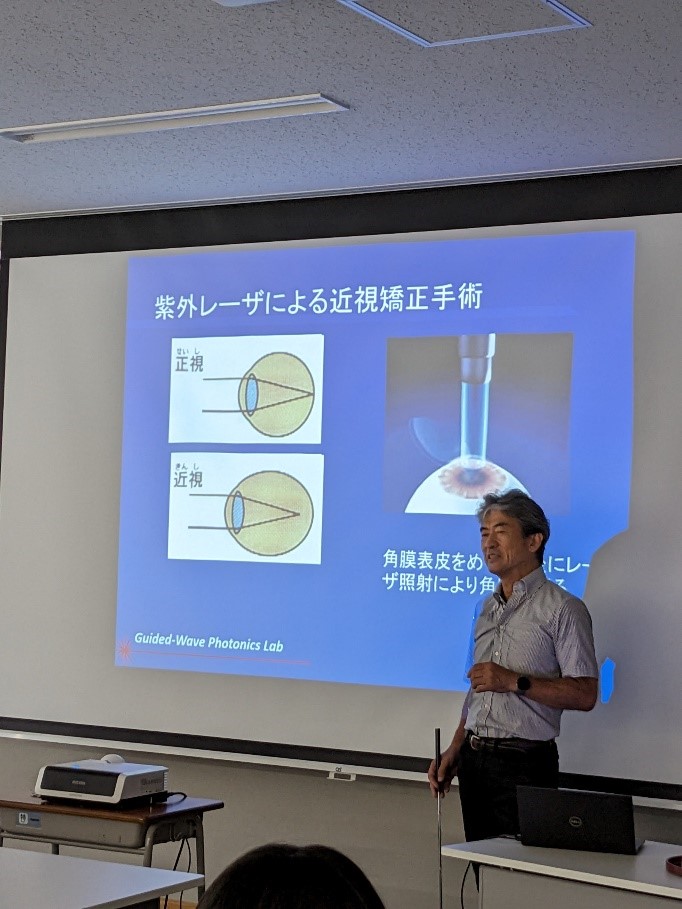

理数科大学模擬講義

~東北大学工学部 松浦祐司 教授をお招きして~

8月19日(金)夏期補習最終日の午後、理数科2年生を対象に「理数科大学模擬講義」が行われました。医療現場で活用されている最先端の光技術や医学と工学の密接なつながりなどについて学び、研究の意義や重要性に加え、進路選択について深く考える貴重な機会となりました。

講師 東北大学 電気情報物理工学科 教授 松浦 祐司 先生

演題 光技術が拓く新医療 - 医工学とは?-

対象 理数科2年 28名

松浦先生の講義では、光のもつ特徴やその利用の方法などの光技術の基礎となる原理やしくみを教えていただいた後、現在の医療現場で

欠かすことのできない内視鏡やレーザー治療への応用について詳しく教えていただきました。加えて、患者の酸素濃度を測定するパルスオキシメーターも光技術を

応用したものであると知った生徒たちは、医工学研究が現代の医療現場を支えていることを実感したようです。特に、医学と工学の融合である医工学研究の発展は、「目で見えないものを見せ、手でできないことをする機器をつくり社会に貢献する」ことであると知り、現代の医療を支えている技術に多くの生徒が感動しました。

また、東北大学工学部についての説明では、電気情報物理工学

科だけでも6つのコース、バイオ・医工学コースだけでも15の研究室があり、さまざまな選択が可能であることを知りました。電気情報物理工学科での研究の広がり、深さ、将来性を感じました。

~生徒の感想より~

- 光技術がこんなに医療と結びついていると知り驚きました。医学部を志望していましたが医療が技術に支えられると知り、どちらも学びたいと思えてきました。

- 光の特性を多岐にわたって利用している技術を詳しく知ることができた。特にパルオキシメーターは針で刺すことなく圧迫することもなく何を用いて測ったのだろうと不思議に思っていたが、光だと知って驚いた。光の可能性に自分の期待が膨らんだ。近年、医師に求められている技術のレベルが上がっているが、医工学によってサポートできることを知ることができた。

この講義を通して、「技術で多くの人を救うことができる工学」について考える機会をいただきました。松浦先生、どうもありがとうございました。

SSH生徒研究発表会

令和4年8月3日~4日の2日間、理数科3年生の研究班が、文部科学省および国立研究開発法人科学技術振興機構が主催するSSH生徒研究発表会に参加し、ポスター発表を行いました。会場の神戸国際展示場に全国の代表グループが集結し、大変レベルの高い科学研究交流の場となりました。本校代表班は堂々と研究内容を発表し、興味を示してくださった多数の聴衆と議論を交わしました。参加生徒にとって忘れられない、充実した2日間となりました。

国際英語プレゼンテーション大会(START2022)

令和4年6月2日、理数科3年生の研究班が山形県校東桜学館中学校・高等学校の主催する国際英語プレゼンテーション大会(START2022)に参加し、英語で研究発表を行いました。代表班は、この日に向けて英語のスライド作成や口頭発表などを準備してきました。日本各地の学校から現地参加、タイとマレーシアからはオンラインの発表でした。全て英語によるプレゼンテーション、質疑応答は高校生にとってはたいへん難しいものですが、見事にやり遂げることができました。他校の発表・質疑応答ともに素晴らしく、本校生は大いに刺激を受けた一日でした。

計算工学講演会

令和4年6月2日、理数科3年生の研究班が日本計算工学会主催の特別企画:SSH連携セミナー | 第27回計算工学講演会 (jsces.org) において、本校から2グループが研究発表を行いました。計算工学会の研究者の前で立派に発表を行いました。ランチョンセミナーでは研究者のキャリアに関する貴重なお話を聞くこともできました。研究の世界を垣間見ることのできた貴重な1日でした。

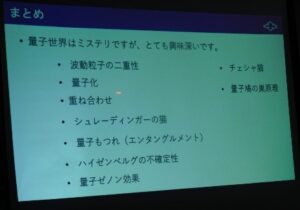

サイエンスダイアログプログラム(英語による科学の講義)

12月7日、理数科2年生と普通科理型の希望者を対象に「英語による科学の講義」が行われました。講師を務めてくださったのは、東北大学で量子もつれなどの量子力学を研究されているLE博士(ベトナム国籍)です。LE博士の専門は、「量子もつれ」「弱測定を利用した非局所量子計測技術」です。

講師 東北大学 電気通信研究所 Dr. Ho Bin LE

演題 Mystery quantum mechanics(ミステリ量子力学)

対象 2年理数科および2年希望者40名

今回の講義では、はじめに母国ベトナムの文化やご自身の経歴などを紹介してくださいました。生徒たちは季節や文化が日本と似ていることを知り、ベトナムについて質問したり、ベトナムに行きたいと伝えたりなど英語でのコミュニケーションを深めました。

後半では、LE博士の専門である量子力学について、「ミステリ」という解釈で、わかりやすくお話してくださいました。量子の世界では、私たちの生活している世界で用いられる法則とは異なる法則がはたらいているからこそ、私たちにとって「ミステリ」なことが量子力学では可能になることをこの講義を通して学びました。

90分間英語で物理学を勉強することは生徒にとって初めての経験でした。難しいと感じた生徒もおりましたが、生徒たちは英語で学ぶことの重要性を実感したようで「また、英語での講義を受けたい」という感想が寄せられました。また、未解明なことがたくさんある量子力学に興味が高まったという生徒も多くいました。

本校での講義を快くお引き受けいただき、生徒の視野や可能性を広げることにお力添えいただいたLE博士に心から感謝申し上げます。

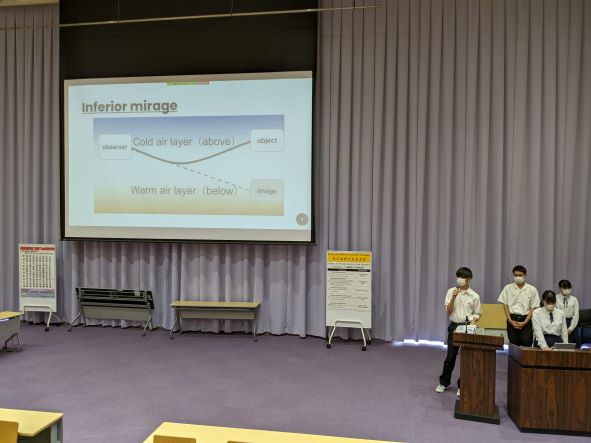

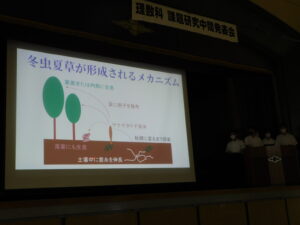

令和3年度 MDS探究 「課題研究中間発表会」

9月1日(水)6・7校時、本校第一体育館にて、本校理数科2年生の課題研究中間発表会を開催しました。発表は6分、質疑応答を4分とし、これまでの研究の成果および今後の実験の方向性について、写真やグラフ、図などをスクリーンに投影して行いました。博士号教員の大沼克彦先生(生物)、須田宏先生(工業)をお招きし、データの処理、実験や検証方法の改善、今後の取り組みの方向性、適切な発表のしかたなど具体的な指導助言をいただきました。また、課題研究の先輩である本校理数科3年生が参加し、質疑応答の時間には活発に質問・コメントをしてくだされました。発表終了後には自由に研究交流およびディスカッションを行いました。今後、この発表会で得た内容を反映して、10月の発表会に向けて研究が進められます。

化学1班の発表

生物班の発表

博士号教員 大沼先生

博士号教員 須田先生

【発表タイトル一覧】

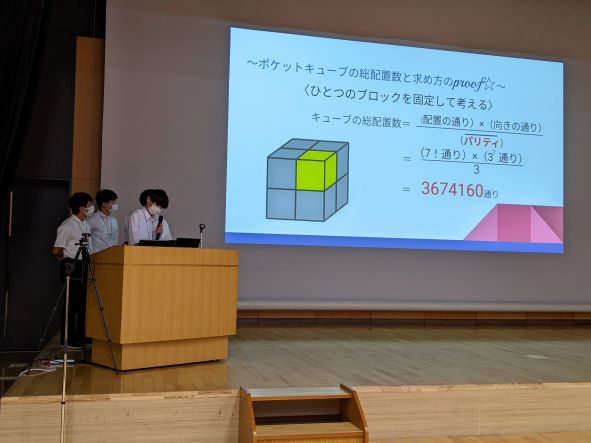

1 数学1班 「pocketcubeについて」

2 化学1班 「セメントの耐久性を高めよう!」

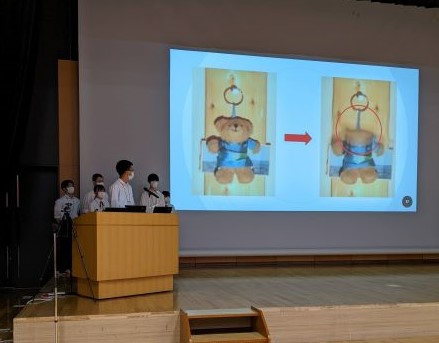

3 生物班 「冬虫夏草の人工培養」

4 化学2班 「秋田県の廃棄物を用いた秋田県独自の融雪剤を作る 」

5 数学2班 「惜しいフェルマーの最終定理」

6 物理1班 「蜃気楼を操ろう〜下位蜃気楼・側位蜃気楼への挑戦〜」

7 物理2班 「マイクロプラスチックの淡水中での沈降速度とバイオ汚染による影響」

令和3年度「理数科大学模擬講義」

~東北大学工学部 松浦祐司 教授をお招きして~

8月18日(水)夏期補習中の午後、「理数科大学模擬講義」を行いました。2年理数科に加えて2年生理型の希望者も聴講し、医療現場で活用されている最先端の光技術や医学と工学の密接なつながりなどについて学び、研究の意義や重要性に加え、進路選択について深く考える貴重な機会となりました。

| 講師 東北大学 電気情報物理工学科 教授 松浦 祐司 先生 演題 光技術が拓く新医療 - 医工学とは? - 対象 2年理数科および2年希望者 38名 |

「松浦先生からのメッセージ」

| 痛みのないレーザー歯科治療、レーシックによる近視治療など、すでにいろいろな分野に光技術の応用が進んでいます。これらの最先端医療を紹介するとともに、患部に触れることなく精密な診断・治療ができる、光を使った未来の医療機器についてお話しします。 |  |

松浦先生の講義では、光のもつ特徴やその利用の方法などの光技術の基礎となる原理やしくみを教えていただいた後、現在の医療現場で欠かすことのできない内視鏡やレーザー治療への応用について詳しく教えていただきました。加えて、患者の酸素濃度を測定するパルスオキシメーターも光技術を応用したものであると知った生徒たちは、医工学研究が現代の医療現場を支えていることを実感したようです。特に、医学と工学の融合である医工学研究の発展は、「何百万、何千万の患者の命を救う」ことにつながるという松浦先生の言葉に多くの生徒が感動しました。

また、東北大学工学部についての説明では、電気情報物理工学科だけでも6つのコース、バイオ・医工学コースだけでも15の研究室があり、さまざまな選択が可能であることを知りました。電気情報物理工学科での研究の広がり、深さ、将来性を感じました。

~生徒の感想より~

〇医工学は、医者の技術をサポートする機器や目に見えないものを見せ手でできないことをする機器を作って、社会に貢献する学問であるとおっしゃっていた。実際に医療の現場に立って活動するだけが医療ではなく、技術を提供する人がいるからこそ現在の日本の医療が成り立っていると気づかされた。

この講義を通して、「技術で多くの人を救うことができる工学」について考える機会をいただきました。松浦先生、どうもありがとうございました。

令和2年度 理数科「課題研究」報告

理数科2年生が取り組んできた課題研究は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う休校により、4月中に進めるはずのテーマ設定や先行研究調査などに支障が出るのではないかと心配しました。しかし、生徒たちはweb会議システムを活用し、班のメンバーとテーマや研究の方向について話し合ってくれたので、休校の遅れを取り戻すことができました。

6月2日テーマ発表会、9月3日中間発表会、10月22日には課題研究発表会の3回の校内発表会を経て、研究を見直し、創意工夫を凝らして実験を積み重ねてきました。

校外発表については、今年度はコロナ禍のため発表会が縮小・中止になったものもありましたが、感染症予防を徹底して会場に赴いての口頭発表やポスター発表、スライドを用いたオンライン発表(口頭発表)などいくつかの発表会に参加しました。校外で発表するにあたっては、追加実験を行ったり、データの精選を行ったりと研究をさらに深め、スライドや発表のしかたを改善して説得力のあるプレゼンになるように努めました。また、各発表会では、他校の研究から刺激を受け、質疑応答を通して自分たちの研究について見直す機会を得ることができました。こうした活動を通して、生徒たちは熱意を持って研究テーマの面白さを伝え、自分たちが取り組んだ研究内容を多くの方々に知ってもらうことができました。

これまでも研究内容についてはお知らせしてきましたが、集大成として「研究レポート」を作成しましたので、是非ご覧ください。

=校外発表報告=

○第33回秋田県理数科合同研修会(11月16日 秋田県総合教育センター)

口頭発表:全班(今年度は宿泊およびステージ発表はなし)

○令和2年度東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会

(1月29日~30日 岩手県 奥州市文化会館)

口頭発表:生物1班:「好熱菌酵素の活用について」

ポスター発表:物理2班「バスタブ渦の回転速度 ~新しい自家発電を目指して~」

スポーツ科学班「スポーツドリンクとスポーツパフォーマンスの向上」

○令和2年度サイエンス・リサーチ・カンファレンス(Zoomによるオンライン開催)

口頭発表:生物2班「クサギカメムシの忌避反応実験」

数学班「3人で行うババ抜きの勝敗について」

=研究テーマ=

物理1班 「MRL計画(Miirino Rocket Launching Project)~EVIDENCEを求めて~」

生物1班 「好熱菌酵素を用いたバイオマスエタノール生成方法の開発を目指して」

スポーツ科学班 「スポーツドリンクとスポーツパフォーマンスの向上」

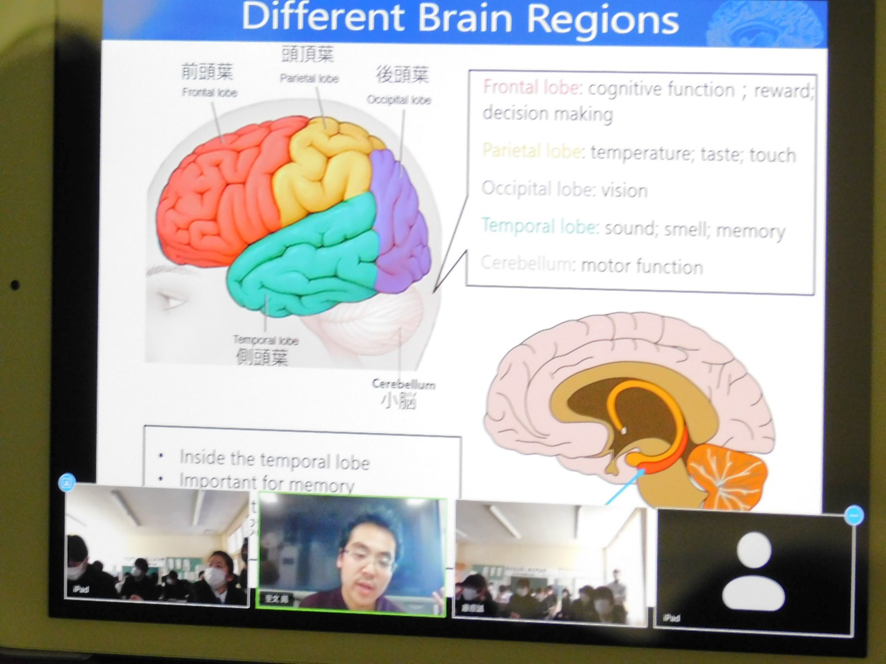

サイエンスダイアログ「英語による科学の講義」

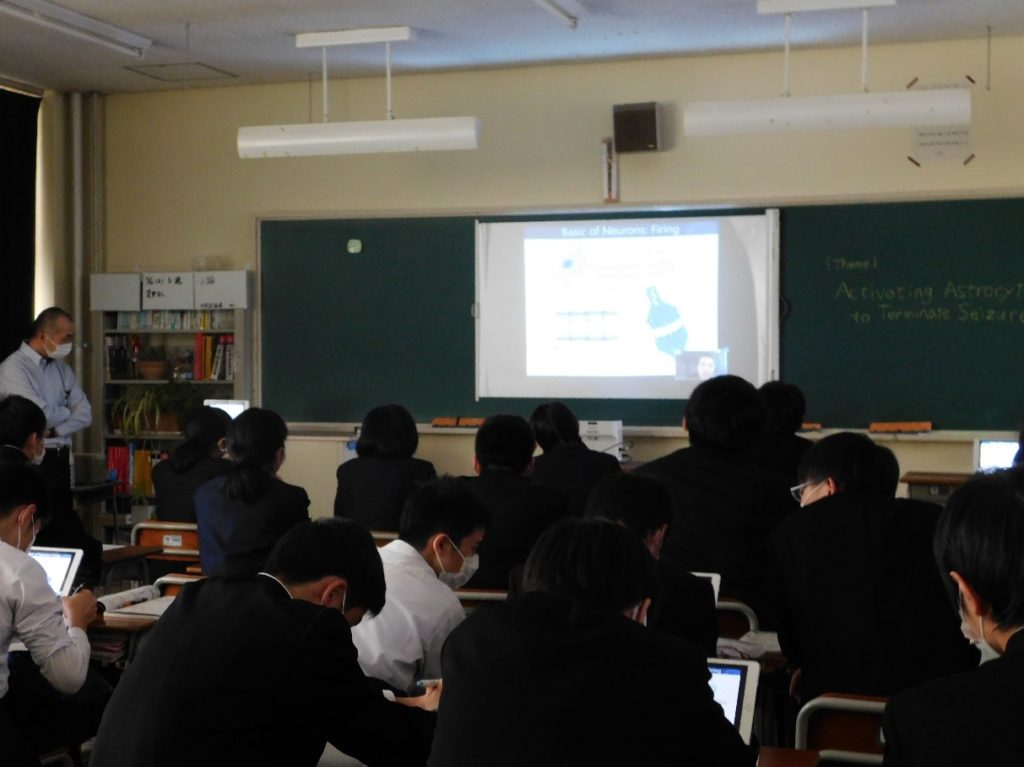

11月26日、理数科2年生を対象に「英語による科学の講義」が行われました。今年度は、残念ながらオンラインでの講義となりましたが、生徒は内容を理解しようと前方スクリーンやパソコンの画面を真剣に見つめていました。講師を務めてくださったのは、東京大学でブレインサイエンスの研究をされているZHOU博士(中国国籍)です。ZHOU先生の専門は、「アストロサイトのcAMPシグナル制御によるてんかん発作の抑制」です。

テーマ:「Activating Astrocytes to Terminate Seizures」

東京大学 大学院薬学系研究科 Zhiwen ZHOU 博士

ZHOU先生は、脳神経細胞の興奮によって生じる発作のひとつであるてんかんを抑制するための研究をしています。こうした最先端科学を英語で学ぶことは、生徒にとって初めての経験であり、理解できるか不安に感じていた生徒もいましたが、ZHOU先生は、講義のはじめに母国の文化や先生ご自身の経歴などをお話しくださり、次第に英語に慣れることができました。

専門的な脳の話や研究内容については、グラフや図を多く示してわかりやすく説明してくださっただけでなく、堪能な日本語を時折交えて丁寧に教えてくださいました。また、生徒たちは、ヒトの脳のはたらきやマウスを用いた実験に大変興味をもったようで、講義後には研究に対してたくさんの質問がでましたが、ZHOU先生はとてもわかりやすく答えてくださいました。生徒たちからは、「研究の続きをもっと知りたい」「脳や生物への興味が高まった」「生物の授業で習った内容が脳のはたらきと関係していておもしろかった」などの感想とともにZHOU先生への感謝の言葉がたくさんありました。

生徒たちは英語で学ぶことの重要性を実感したようで、「また、英語での講義を受けたい」「自分の英語力をもっと高めたい」という感想が多く寄せられました。

オンラインでの講義を快くお引き受けいただき、生徒の視野や可能性を広げることにお力添えいただいたZHOU先生に心から感謝申し上げます。

10月22日「課題研究発表会」開催

~研究成果の報告をステージ発表しました~

10月22日の5~7校時、本校第一体育館を会場に、理数科2年生の課題研究発表会を開催しました。当日は、博士号教員の大沼克彦先生(大曲農業高校・生物)、須田宏先生(横手清陵学院高校・工業)をお招きし、本校の博士号教員の瀬々将吏先生(物理)を加えた3名の先生から指導講評をいただきました。また、多くの保護者の皆様にも参観いただき、発表生徒の励みになりました。ありがとうございました。参観していた本校の1・2年生からは各班の発表に対して質問の手が上がり、活発な質疑応答となりました。

さて、今回のステージ発表ですが、発表は14分、質疑応答は4分。大勢の参観者を前に緊張した様子でしたが、どの班もスライドを確認しながら、自分たちの発表をしっかりと行っていました。今月行われる秋田県理数科合同研修会では、自分たちの研究をもっとアピールし、さらに参観者を惹きつけるプレゼンを期待しています。

今回の発表会での経験を踏まえ、秋田県理数科合同研修会に向けての意気込みを生物2班の班長に語ってもらいました。

「合同研修会に向けて」 生物2班班長 八田琉羽(カメムシの研究)

現在、私たちは16日の合同研修会に向けて、博士号教員の先生方のご助言をもとによりよい発表を作っています。合同研修会までに実行したいこととして、

- スライドの見やすさや構成の練り直し

- カメムシを用いた追実験によるデータの確保

- 忌避剤として効果が期待できるものについて、化学的視点からの共通点の探究

合同研修会では、他校の理数科の生徒と熱い発表を交わし合い、横高生のプライドと熱い気持ちをもって良い発表をしてきたいと思います。

9月3日「課題研究中間発表会」開催

~研究成果の中間報告と今後について~

9月3日(木)5・6校時、本校第一体育館にて、本校理数科2年生の課題研究中間発表会を開催しました。発表は6分、質疑応答を4分をとし、5ヶ月間の研究の成果および今後の実験の方向性について、写真やグラフ、図などをスクリーンに投影して行いました。当日は博士号教員の大沼克彦先生(生物)、須田宏先生(工業)、瀬々将吏先生(物理)をお招きし、実験や検証方法の改善、今後の取り組みの方向性、適切な発表のしかたなど具体的な指導助言をいただきました。また、課題研究の先輩である本校理数科3年生も参加し、昨年度の課題研究の経験を踏まえての質問やアドバイスをしてくれたことで、活発な質疑応答になりました。いただいたアドバイスをこれからの研究に役立てられるように頑張っていきたいと思います。

3年生と2年生の交流の様子

※ペットボトルロケットの研究は今年度で3年目になり、

飛距離を伸ばすための工夫を重ねています。

各班のテーマや発表内容についてはこちらからご覧になれます。

令和2年度 課題研究テーマ発表会

6月2日(火)、今年度の理数科2年生が行う課題研究テーマ発表会が行われました。

数学、物理、化学、生物、スポーツ科学の合計8班から研究テーマ、設定理由、進展状況と今後の計画などが発表され、その後質疑応答が行われました。

各班のテーマや発表内容については下記よりご覧になれます。

理数科「課題研究」校外発表の報告

各種発表会に参加しました。報告はこちらをご覧ください。

「課題研究」研究レポート作成

課題研究の研究レポートを作成しましたので、ご覧ください。

=研究レポート=

物理1班「声真似は本当に似ているのか? ~音声分析よる解明~」

物理2班「MRL計画(Miirino Rocket Launching Project)~100mの壁を越える~」

生物2班「きのこいじめてみた ~ストレスが与えるきのこの命~」

化学地学班「湧水の経路と化学成分についての考察 ~行く水の流れは絶えずして・・・~」

サイエンスダイアログ「英語による科学の講義」

11月21日(木)、理数科2年生を対象に「英語による科学の講義」が行われました。 内容はこちらからご覧になれます

令和元年度 課題研究発表会

11月20日(水)、本校体育館を会場に理数科2年生の課題研究発表会を開催しました。 発表会報告はこちらからご覧になれます。

=研究テーマと研究レポート=

物理1班 「声真似は本当に似ているのか? ~音声分析よる解明~」

物理2班 「MRL計画(Miirino Rocket Launching Project)~100mの壁を越える~」

化学班 「野菜電池 ~じゃがいもでケータイを充電する~」

生物1班 「パンvs○○」

生物2班 「きのこいじめてみた ~ストレスが与えるきのこの命~」

化学地学班「湧水の経路と化学成分についての考察 ~行く水の流れは絶えずして・・・~」

数学1班 「横手高校前の渋滞をなくすには」

数学2班 「Collatzの予想と数学的考察」

第9回科学の甲子園秋田県予選会

10月19日(土)に秋田県総合教育センターで開催された「第9回科学の甲子園秋田県予選会」にて 本校のチームが優勝し、全国大会出場を勝ち取りました

令和元年度 課題研究中間発表会

9月12日(木)の6・7校時に博士号教員を お招きし、本校理数科2年生の課題研究中間発表会を開催しました。

令和元年度 理数科大学模擬講義

7月23日(火)に理数科大学模擬講義が行われました。

講師 東北大学 電気情報物理工学科 准教授 宮本 浩一郎 先生 演題 私たちの生活とセンサ-物理+化学+生物 全部が出会うセンサの世界-

令和元年度 課題研究テーマ発表会

7月11日(木)今年度の理数科2年生が行う課題研究テーマ発表会が行われました。

数学、物理、化学、生物の分野それぞれ2班ずつ、計8班から研究テーマ、設定理由、進展状況と今後の計画などが発表され、その後質疑応答が行われました。

各班のテーマや発表内容については下記よりご覧になれます

また、昨年度の課題研究は下記「平成30年度 課題研究」よりご覧になれます。